難聴Q&A

• 難聴の診断を受けてガクゼンとしているパパ・ママのバクゼンとした疑問にセイゼンとお応えします。

• 音声言語で育てたいとお考えのファミリーを前提としています。すべてのご家庭に音声言語をオススメするものではありません。

• 医学的質問にはお答えできないことをご了承ください。

-

聞こえるようにはならないの?

-

医療や補聴器・人工内耳などの先進補聴技術のおかげで、難聴児が聞くことを学ぶチャンスは飛躍的に大きくなりました。

聞こえる世界に生きる多くの親が、気持ちのあふれるままに、自然に、自分のことばで子どもに語りかけてあげられるようになったのです。

【声援隊】では、赤ちゃんを声のぬくもりで包んであげることに始まり、自分の母語を通して私たちの生きる社会に迎え入れてあげることが親の権利であり、義務であると考えます。

-

聞こえってそんなに大事?

-

ご両親の声は安心のおくるみ。温か~く包んであげて!

盲聾のヘレン・ケラーは「盲は人をモノから遠ざけ、聾は人を人から遠ざける」と言いました。

赤ちゃんは五感から刺激を受けて世界を発見していきます。「いらない感覚」なんてないのです。

-

補聴はいつから?

-

早ければ早いほど自然に聞こえを学び、自然にことばを育むことができます。その子にとって最適の補聴を、診断後できるだけ早く見つけてあげることが大切です。

聞こえる赤ちゃんでは生後8ヶ月ごろまでに母語の音を聞き分ける力が育ち、生後1年ほどで最初のことばを発するようになります。愛くるしい赤ちゃんの間はスキンシップがコミュニケーションの基本にあることは間違いありませんが、だからといってことばを聞けないままでいいと考えるのは間違いです。

生後1ヶ月で新生児聴覚スクリーニング検査がリファーになったら生後3ヶ月までに診断を確定し、6ヶ月で補聴と療育的介入を始めるのが理想です。1-3-6ルールと言います

-

補聴したけど、聞こえているか不安…

-

聞こえは見えないので、聞こえているかどうかはお子さんの様子から判断します。

でもどうやって?確かめたくてついやってしまうのが「唐突に名前を呼んでみる」… でもそれはNG!

名前を呼ばれて振り返ってみたお子さんは、ママが満足するだけで自分には関係ないと学んでしまうからです。

補聴器や人工内耳を合わせてくれる専門家は、乳幼児の対応に慣れていて経験の豊富な人を選びましょう。特に赤ちゃんの場合は「目を上げる」「視線が動く」「びっくりしてママにつかまろうと手を伸ばす」「動きを止める」などいろいろなサインに気づけることが大事。経験豊かな専門家に教えてもらえば、ママ・パパもすぐに慣れますよ。

家庭はもとより、療育の場・フィッティングやマッピングの現場でも必ず取り入れてほしいのが【リング6音】を利用した毎日のチェックです。人間のことばの音域を周波数の異なる6つの音で代表させ、聞こえの具合を確かめます。家庭では朝起きてすぐに補聴器を付け、その場で「ささっと」チェックすることで、ママもパパも聞こえていることを疑うことなく明るく「おはよう!」の声かけができますね!

声援隊では日本語に合わせた【リング6音】を推奨しています。ライブラリーからリング6音の資料をダウンロードしてください。

-

補聴をしたら保育園に入れていいの?

-

ケースバイケース。聞こえの程度・補聴開始の時期・家庭の事情など、一概には言えませんが、集団生活の中では聞こえは学べないと考えた方がいいでしょう。

考えてみて。全くことばのわからない外国に行って、現地の誰かと知り合って辿々しいながらも会話をするのと、いきなり居酒屋に入って周りの人のことばを聞き取ろうとするのと、どっちがその国のことばを覚えるのに適していますか?

聞こえる赤ちゃんは、約1年間のお耳(聞き取り)とお口(発声)の準備を経てやっと初語を発するようになりますね。聞こえにくい赤ちゃんも、補聴を自分の聞こえとして使いこなして「聴く力」をつけるまでは、できれば静かな、100%自分だけに注意を向けてくれる人(=親)と過ごすのが理想です。

-

どのくらい聞こえていればいいの?

-

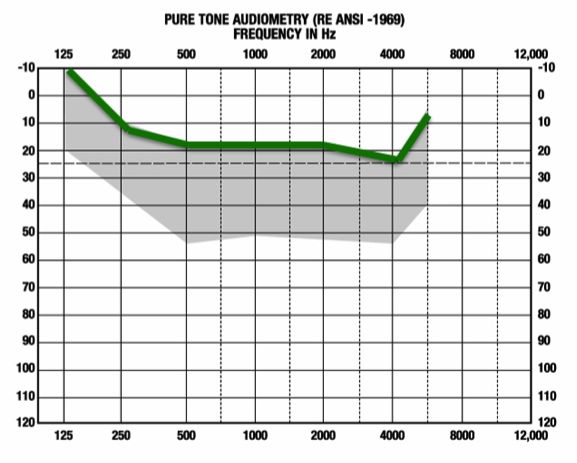

ひとのことばの音分布をスピーチバナナと呼びます(左の図のグレーの部分)。ここに聴力曲線がかかっていればOKとして、補聴のレベルを30dB前後に設定したとしますと、ことばを作る音の半分は聞こえていないことになりますね。

子どもは聞こえたようにしか話せません。バナナでなくスピーチ・インゲン豆のレベル(緑の線)をクリアできるよう、最低でも20dBを目指したいものです。(あくまで一般論です)

スピーチ・インゲン豆の出典:http://hearinghealthmatters.org/hearingandkids/2015/the-speech-string-bean/

-

聴覚だけでだいじょうぶ?

-

適正な補聴と管理ができていれば音は届いています。届いた音を「聴く」のは脳の仕事。「聴く力」をつければ、聞こえる子と同じ道をたどってことばを学んでいくことができます。私たちの役目は「聴く脳」が育つ学習環境を整えること。そのために親子の対話を豊かにし、言語世界を広げてあげましょう!

ベビーサインで親子のコミュニケーションが楽しくなるならばそれは良いのですが、それ以上でもそれ以下でもありません。

手話などの視覚言語が音声言語の習得にプラスに働くというエビデンスはありません(逆はあります)。

さまざまな事情から補聴効果が充分得られないお子さんもいます。

判断は容易ではありませんが、お子さんひとりひとりに適切なコミュニケーション手段を早期に見つけてあげるのも親と専門家の仕事です。

-

赤ちゃんに訓練なんてかわいそう?

-

「聴能訓練」と言いますが、ことばの先生のところに通うだけが訓練、というわけではありません。補聴技術の恩恵の一つとして、聞こえを通してことばを育む場は施設から家庭へと大きくシフトし、より細やかな子育てができるようになりました。

「おはよう!」から「お休み〜」まで、生活の営みすべてが聞こえを学ぶ場となります。いっしょに歌を歌ったり、洗濯物を畳んだり、寝入るまでお話を聞かせてあげるのも学びなのです。親が教材・家庭が教室ですよ〜!

-

誰が指導してくれるの?

-

親を指導しサポートできる、専門性の高い療育機関を捜しましょう。信頼できる先生に指導してもらいながら、家庭で親が育てるのが基本です。療育施設が遠くて通いにくい時はインターネットを使って親指導をしてもらうことを補完的に検討するのもいいかもしれません。

まずは【声援隊】で、家庭での声かけをより豊かにするための講座や勉強会を見つけてください。仲間と情報交換も!

-

聞こえる子たちといっしょのクラスでいいの?

-

「聴く力」を育んだお子さんは、同世代の聞こえる子たちとともに過ごすことで得るものは多いはず。ことばは文化。

音声言語には音声言語の、発語そのものだけでなくニュアンスや行間に込める意味体系や受け答えのルールなどの文化があります。それを全部ひっくるめてのインテグレーション・インクルージョンだという考え方から、AVTでは一貫してインテを奨励します。

でもインテしてからのサポート体制がAVTの歴史の長い国々と日本とでは違うことも確か。まずはきちんと言語力を測定し、集団の中でも(聞こえにくさはあっても)聞こえる子としてやっていけるかどうか、専門家とよく相談しましょう。

よく聞こえていても、聞きこぼしがあったり、小耳にはさむことが苦手だったり、言外のニュアンスを読めなかったり・・・。

難聴児の苦手なことをよく理解して、周囲の人や学校の先生の理解を得て必要な支援を継続的にしていくことが大切です。

ことばを用いて思考し、自立して社会生活を営むに充分な言語力を獲得できるよう、息の長い子育てを!参考書籍『人工内耳装用児の言語学習活動~フォーカス・オン・フォームによる「あげる・くれる・もらう」の指導』

-

どんな教材を用意すればいい?

-

特別な教材は必要ありません。AVTは「聞こえ」を土台に「聴く姿勢」を学び「聴く力」を育む育て方。「おはよう」の挨拶から着替え・買い物・食事・絵本読みまで、全てが聴能訓練であり、身の回りの全てが教材です。

聞こえも学び方も興味を持つ対象も一人一人違います。今聞こえた音(例えばサイレン)がお子さんの頭の中でどんなリアクション・思い出(大好きな絵本に出てくるパトカー・昨日パパが車を寄せて救急車に道を空けたこと)を引き起こしているかを瞬時に想像して応えてあげられるのは親だけです。

言ってみれば、親こそがお子さんが学ぶべきことばのお手本であり、最良の教材なのです。

-

AVTって?

-

子どもたちが聞こえを通してことばを学び、未知の世界を発見していく、ワクワクする子育てのこと。

「オーディトリー(聴く)」+「バーバル(話す)」=「対話」を基本とする難聴児さんの療育法です。

赤ちゃん が「アー」、パパ・ママが「はーい、なぁに?」。赤ちゃん はご両親が応えてくれたのが嬉しくてまた「アーアー」と声を出す...。

そこから対話が始まります。心と心がつながります。聞こえると、つながれるのです。

🔗メソッド:AVTとは